Unübliche Worte für einen Bohemien.

Es geht hier um die zwei Schriftsteller und Bohemiens Joey und Carl, die sich in Paris eine Wohnung teilen und sich in den Stadtvierteln Clichy und Montmartre herumtreiben. Joey, der Ich-Erzähler, sinniert über ihrer beider Leben, die sich im Großen gleichen. Obwohl sie nie viel Geld haben, geben sie viel aus. Sie kaufen sich die teuersten Flaschen Wein, dazu belegte Brote und Oliven, und nehmen sich dann Frauen, zumeist solche, von denen man Sex gegen Bezahlung bekommt, mit nach Hause, um dort ausgelassene und dekadente Feste, man kann es auch Orgien nennen, zu feiern. Sie zeigen, dass es Spaß macht, komplett über seine Verhältnisse zu leben, und dass man ohnehin nicht immer nur ans schnöde Geld denken sollte.

Miller schildert besonders die Sexszenen sehr genau und mit harten, eigentlich naturalistischen, für Bohemiens jedenfalls nicht üblichen Worten. Was sonst durchaus nervig sein kann, ist es hier nicht. Denn die Beschreibungen haben immer sehr unterschiedliche Wirkungen: Mal sind sie erregend, mal ist man wiederum gerade deswegen deprimiert, mal schlagen einem die grotesken Handlungen und Situationen regelrecht aufs Gemüt, mal ist einem sehr fatalistisch zumute und mal wäre man selbst gerne einmal wieder verliebt.

„Es geht einem beim Lesen so ähnlich wie bei einem Film der Nouvelle Vague: Man hat verstanden, kann aber nicht genau ausdrücken, was.“

Als das Buch herauskam, galt es als skandalös und pornographisch. Heute ist es ein Klassiker, von dem keiner mehr behauptet, es sei pornographisch, weil es sowieso müßig ist, über diese Frage nachzudenken. Wichtiger ist doch, was man aus dem Geschriebenen herausholt. So kann man doch in den Beschreibungen auch so etwas wie Liebe, Sehnsucht, Tragik, Trauer, Hoffnung, kurz: Gefühle finden.

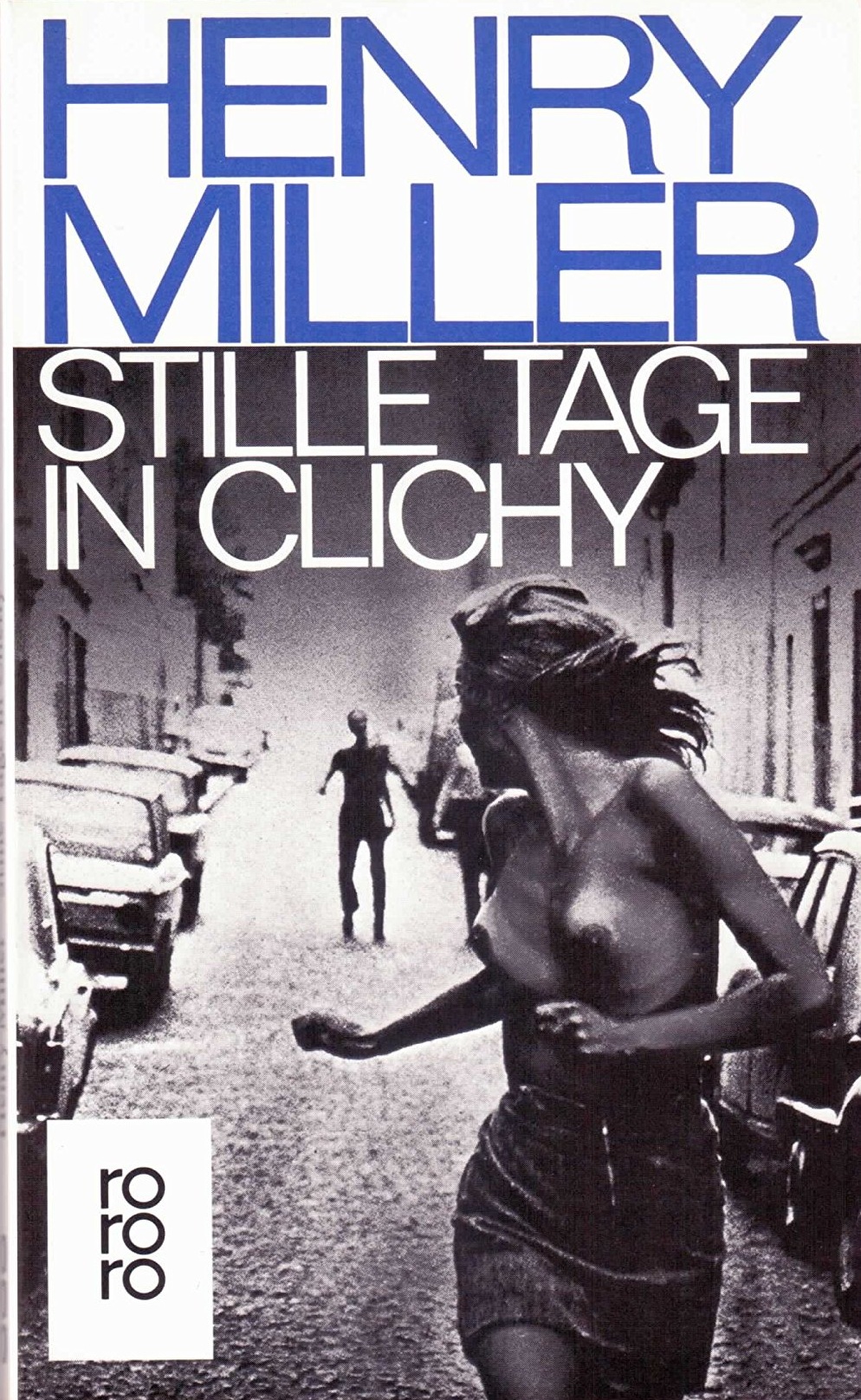

Was mir bei „Stille Tage in Clichy“ immer wieder so gut gefällt, ist die angenehme Art der Handlung: Alles geht einfach so dahin. Der Protagonist erinnert sich ständig an irgendwelche Vorfälle, die in Clichy, am Montmartre oder in seiner Wohnung stattgefunden haben und bei genauerer Betrachtung eigentlich gar nicht besonders spektakulär sind. Alle Schauplätze und Personen sind so bildhaft vorstellbar wie selten in einem Buch. Es geht einem beim Lesen so ähnlich wie bei einem Film der Nouvelle Vague: Man hat verstanden, kann aber nicht genau ausdrücken, was. Vielleicht kommt die Assoziation mit dem Film auch von den vielen Schwarzweißbildern in meiner Ausgabe (eigentlich die meiner Mutter), von denen ich anfangs dachte, sie seien aus dem Film zum Buch. Tatsächlich stammen sie von Brassaï, einem französischen Künstler, und waren schon in der Erstausgabe zu finden.

Text: Vincent Numberger

STILLE TAGE IN CLICHY (1956)

Henry Miller

and then

and then